引言

前海灣是深圳市寶安區(qū)的中心區(qū)域,河流眾多,水系狹小,分布密集,水流由東至西穿過西海堤匯入珠江口,在長約10.5 km的海岸線上由南至北平行分布著15條河道,其中部分河道淤積嚴重,造成河道斷面過流能力不足,無法保證區(qū)域行洪及排水要求,局部支流因淤積使水位抬高,致使流域防洪能力降低,易發(fā)生洪澇災害。根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況,河道水體、底泥“發(fā)黑發(fā)臭發(fā)亮”,部分河道排污口隨處可見;部分河流處于半斷流狀態(tài),露出烏黑的底泥,使得河道以及河岸的景觀狀況差,不僅影響周邊居民的身心健康,也使河濱帶地塊的土地功能受到制約,嚴重影響城市的發(fā)展,河道清淤迫在眉睫。針對河道整治、管網(wǎng)清淤產(chǎn)生的淤泥處置,目前運用較廣泛的方法有填埋、海拋等[1-2],這些處置方法占地面積較大,對周邊環(huán)境影響較大,對河道底泥進行無害化處理、資源化利用、制成透水磚和墊層顆粒,得到了廣泛好評。因此,為實現(xiàn)前海灣片區(qū)清淤底泥的資源化利用,減輕周邊環(huán)境壓力,就地新建底泥處置廠對底泥進行處置具有較好前景。但目前國內(nèi)規(guī)模化的河道底泥處理廠較少,可供參考的工藝流程差別較大,各具特色,本研究梳理了前海灣片區(qū)底泥處理工程的設(shè)計歷程,供同類工程設(shè)計參考。

1 項目概況

1.1 工程范圍本工程污泥來源為前海灣片區(qū)9條河流河道清淤工程以及新安片區(qū)、西鄉(xiāng)片區(qū)管道清淤工程,9條河流包括鐵崗水庫排洪渠、機場內(nèi)排渠、共樂涌、固戍涌、西鄉(xiāng)河、新圳河、新涌、南昌涌和咸水涌。

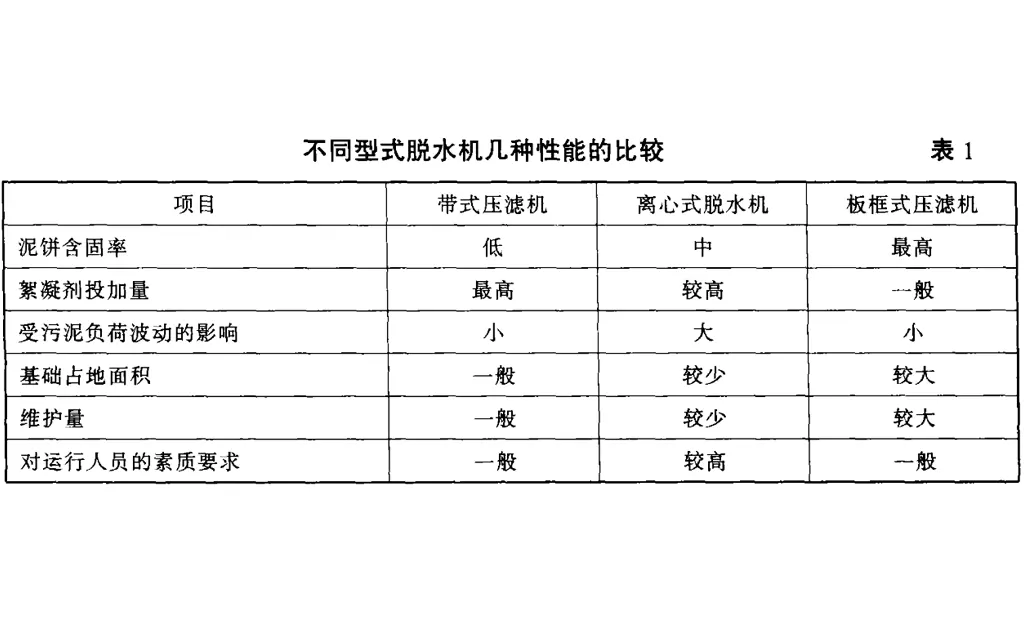

1.2 設(shè)計規(guī)模本工程范圍內(nèi)各河道、管網(wǎng)清淤量見表1,河道底泥處理量總計328954 m3,確定河道底泥處理廠設(shè)計規(guī)模為33萬m3。該工程屬于臨時工程,使用周期為3年。

1.3 工程占地處理本工程占地主要有底泥處理廠,屬于臨時用地,面積約2萬m2。

1.4 余水、余土排放限值余水在正常工況下經(jīng)廢水池回用于調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)泥水量,僅在發(fā)生事故、檢修等特殊情況下排入臨近道路市政管網(wǎng)進入固戍污水處理廠進一步處理,余水排入市政管網(wǎng)標準為廣東省地方標準。《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準執(zhí)行。本工程建設(shè)目標為實現(xiàn)河道底泥“穩(wěn)定化、無害化、減量化”,處理后污泥滿足深圳市《河湖污泥處理廠產(chǎn)出物處置技術(shù)規(guī)范》(SZDB/Z 236-2017)中余土基本檢測項目限值、污染物控制指標III級標準與限值。

2 河道底泥特征分析

2.1 監(jiān)測點布設(shè)及監(jiān)測方法本工程委托第三方檢測機構(gòu)對前海灣片區(qū)水環(huán)境綜合整治項目9條黑臭水體治理河道底泥污染物進行監(jiān)測,監(jiān)測具體情況如下:2.1.1 監(jiān)測布點情況共9條河流,分別為機場南排渠、新涌、南昌涌、固戍涌、共樂涌、新圳河、咸水涌、西鄉(xiāng)河、鐵崗排洪渠。

2.1.2 監(jiān)測項目

(1)底泥理化指標監(jiān)測項目:底泥中的有機質(zhì)、含水率、pH、總氮、總磷;

(2)顆粒分析監(jiān)測項目:底泥中的顆粒粒徑;

(3)底泥重金屬總量及浸出毒性監(jiān)測項目:底泥中的總鎘、總汞、總砷、總鉛、總鉻、六價鉻、總銅、總鎳、總鋅、氟化物(以氟計)、氰化物(以CN計)。

2.1.3 監(jiān)測時間和頻率無雨日,每個采樣點檢測一次,同步監(jiān)測底泥污染物總量和浸入毒性。底泥污染物總量監(jiān)測方法:有機質(zhì)監(jiān)測及分析方法采用重鉻酸鉀-硫酸消解法,含水率采用重量法、全氮采用凱氏法、總磷采用鉬銻抗分光光度法、其他監(jiān)測項目的監(jiān)測及分析方法均按照《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 15618-1995)要求的方法進行。底泥浸出毒性監(jiān)測分析方法參照《危險廢物鑒別標準浸出毒性鑒別》(GB 5085.3-2007)。顆粒分析方法按照《土工試驗方法標準》(GB/T 50123-1999)篩析法。

2.2 監(jiān)測點底泥理化指標及粒徑分析各取樣點樣品表觀性狀呈現(xiàn)為黑/棕黃、潮、無根系、多雜物、沙壤土/沙土等特征。由理化指標監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,河道底泥呈弱堿性,有機質(zhì)含量低,大部分河道取樣點底泥含水率范圍為25 %~62 %,其中S8、S13底泥含水率低于20 %,結(jié)合現(xiàn)場取樣情況黑臭最為嚴重;S3底泥含水率高于70 %,現(xiàn)場臭氣較弱,符合相關(guān)研究底泥含水率高低對厭氧過程微生物代謝影響的結(jié)論[5-6]。各取樣點氮磷差別較大,一般為底泥氮磷含量與河道黑臭呈顯著正相關(guān)[7],S5、S8、S11、S13污染最為嚴重,水質(zhì)差,其氮磷值低于其他取樣點較多。通過對新涌(S3)、南昌涌(S4)、共樂涌(S6)、新圳河(S7)、咸水涌(S8)、西鄉(xiāng)河(S12)的底泥粒度進行分析,S3、S4、S6底泥粒徑主要呈單峰分布,其中S3、S4粒徑均主要集中在0.15~0.6 mm、S6粒徑主要集中在0.002~0.05 mm;S12粒徑分布范圍較寬,范圍在0.3 mm以上;S7、S8粒徑分布較為均勻呈多級分布。因河道底泥有機質(zhì)含量低,含砂量大,無機質(zhì)含量高,處理重點在無機質(zhì)上,有別于污水處理廠污泥處理。

2.3 監(jiān)測點底泥重金屬分析9條黑臭水體河道15個取樣點底泥中總鎳、總鋅、總銅、總鉻、總鉛污染物總量含量相對較高,但均未超過深圳市《河湖污泥處理廠產(chǎn)出物處置技術(shù)規(guī)范》(SZDB/Z 236-2017)中余土污染物控制指標III級標準與限值。結(jié)合底泥的理化指標分析,底泥pH對重金屬的存在形式具有重要影響,弱堿性砂質(zhì)底泥有利于穩(wěn)定重金屬離子,不易浸出。綜上所述,涉及河道底泥主要以弱堿性的大粒徑無機砂質(zhì),重金屬含量雖高但較穩(wěn)定不易浸出,適合采用“疏浚+預處理+脫水干化+外運”的方式進行處理海灣片區(qū)各地區(qū)河道和管網(wǎng)清淤的淤泥通過污泥罐車運至河道底泥處理站,卸料在調(diào)節(jié)池中加回用水稀釋,通過安裝在調(diào)節(jié)池前端的粗格柵去除較大塊垃圾和石塊,然后泥砂漿進入一級沉砂系統(tǒng)(振動篩、泥砂分離設(shè)備)除去底泥中的較粗顆粒泥砂(粒徑在0.35 mm以上),接著進入二級沉砂池(平流沉砂池)除去較小顆粒泥沙(粒徑范圍在0.15~0.35 mm),隨后進入固液分離系統(tǒng)池進行泥漿沉淀、濃縮,由絞吸船將池體底部含水率約為90 %的清淤污泥泵送至污泥干化系統(tǒng)。通過投加疏水劑和疏水固化劑對泥漿進行調(diào)理調(diào)質(zhì)后,進行脫水處理,分離出含水率≤40 %泥餅和余水,泥餅置于堆土廠待資源化利用。余水經(jīng)沉淀后回用于調(diào)節(jié)泥量用水,在發(fā)生事故、檢修等特殊情況下排入臨近道路市政管網(wǎng)進入污水處理廠進一步處理。

3河道底泥集中處理流程及設(shè)計

3.1 工藝流程選擇及說明

3.2 處理構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)設(shè)計河道底泥處理設(shè)施設(shè)計清淤周期為2年,結(jié)合設(shè)計清淤周期內(nèi)不降雨天數(shù)(其中全年不降雨日占比約0.66)計算得到全年設(shè)計每天處理清淤污泥規(guī)模為700 m3,設(shè)計清淤污泥含水率約為40 %,經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后含水率調(diào)節(jié)至95 %,則實際處理污泥量8000 m3/d。本設(shè)計主要處理構(gòu)(建)筑物包括:底泥調(diào)節(jié)系統(tǒng)、沉砂系統(tǒng)、固液分離系統(tǒng)、貯泥池、底泥脫水系統(tǒng)、污泥干化系統(tǒng)、堆場系統(tǒng)、余水處置系統(tǒng)。

3.2.1 底泥調(diào)節(jié)系統(tǒng)河道清淤的底泥來料含水率約為43 %,當來料濃度較高情況下,不利于其中無機物質(zhì)的分離,需要對底泥進行稀釋,使其含水率增加至95 %左右,以滿足后續(xù)處理工藝和設(shè)備的要求。在底泥處置最前端設(shè)置粗格柵和調(diào)節(jié)池,粗格柵隔除污泥中較大塊狀垃圾和石塊,調(diào)節(jié)池起到了稀釋調(diào)節(jié)泥量的作用。當遇到突發(fā)情況來泥量較多時,調(diào)節(jié)池可作為暫時底泥儲池。粗格柵和調(diào)節(jié)池布置合建,1座,格柵部分渠道尺寸為L×B×H=5.5 m×1.6 m×1.4 m,分2格,一用一備,每組設(shè)計規(guī)模8000 m3/d,調(diào)節(jié)池平面尺寸L×B=7 m×6 m,有效水深3.5 m。

3.2.2 沉砂系統(tǒng)

3.2.2.1 一級沉砂系統(tǒng)一級沉砂采用一體化沉砂設(shè)備進行處理。一級沉砂系統(tǒng)主要由振動篩、泥漿清潔器、泥漿罐組成。主要去除顆粒在0.35 mm以上的泥砂。一級沉砂系統(tǒng)利用機械振蕩去除較大顆粒物質(zhì)后進入泥漿罐,然后通過砂泵將泥漿罐內(nèi)泥漿泵入到泥漿清潔器中,通過旋流作用除砂。一級沉砂系統(tǒng)采用一體化設(shè)備,數(shù)量1臺,設(shè)計規(guī)模8000 m3/d。

3.2.2.2 二級沉砂池底泥經(jīng)過一級沉砂處理后,進入二級沉砂池。二級沉砂池由平流沉砂池和挖斗式+輪斗式洗砂機組成,二級除砂系統(tǒng)主要除去粒徑在0.15~0.35 mm范圍的砂礫。二級沉砂池采用鋼筋砼渠道,數(shù)量1座,設(shè)計規(guī)模8000 m3/d,土建和設(shè)備均一次性建成并安裝。平流沉砂設(shè)計池長12.3 m,尾端設(shè)2.0 m儲沙坑,寬4.0 m,停留時間為60 s,水平流速為0.2 m/s。

3.2.3 固液分離系統(tǒng)泥漿通過泥砂分離系統(tǒng)后重力流入固液分離系統(tǒng)進行沉淀,固液分離池容積與底泥處理廠處理規(guī)模匹配。經(jīng)過固液分離池沉淀后含水率約為90 %的污泥通過絞吸船泵入后續(xù)貯泥池中。固液分離部分采用平流沉淀池設(shè)計,對泥漿進行沉淀分離,泥漿由二級沉砂池重力流入沉淀池后,由絞吸船將污泥絞吸送入貯泥池,上清液通過潷水器進入廢水池。固液分離池設(shè)計規(guī)模8000 m3/d,數(shù)量1座,土建和設(shè)備均一次性建成并安裝。固液分離池平面尺寸為L×B=60 m×35 m,有效水深5.0 m,超高1.0 m。

3.2.4 貯泥池設(shè)置貯泥池可以調(diào)節(jié)、緩沖底泥量,有利于調(diào)理池和反應池的運轉(zhuǎn)。貯泥池設(shè)置兩座,池內(nèi)設(shè)潛水攪拌器,避免底泥沉積。

3.2.5 底泥脫水系統(tǒng)底泥從貯泥池進入底泥脫水間,經(jīng)調(diào)理池調(diào)理完成后泥漿泵送至污泥干化系統(tǒng)進行泥水分離,污泥干化系統(tǒng)主要設(shè)備為雙隔膜壓濾機,泥漿脫水后形成含水率在不高于40 %左右的硬塑狀泥餅,硬塑狀泥餅通過打散系統(tǒng)打散,以便快速改變底泥黑臭現(xiàn)象,打散后的底泥通過皮帶輸送機輸送至堆料場養(yǎng)護2~3天。

3.2.5.1 調(diào)理池A 設(shè)置調(diào)理池A可以增強絮凝作用,改善底泥的脫水性能。調(diào)理池A設(shè)置四座,投加聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化鋁(PAC),池內(nèi)設(shè)攪拌器,提高調(diào)理均勻性,增大反應接觸面積,避免底泥沉積。進泥含水率92.0 %,濕底泥體積4000 m3/d,有效深度3.75 m,停留時間2 h,單座調(diào)理池平面尺寸為L×B=4.8 m×4.6 m,共4座,并聯(lián)運行。

3.2.5.2 調(diào)理池B 設(shè)置調(diào)理池B可以增強底泥的脫水和密實性。調(diào)理池B設(shè)置四座,投加石灰(CaO),池內(nèi)設(shè)攪拌器,提高調(diào)理均勻性,增大反應接觸面積,避免底泥沉積。進泥含水率92.0 %,濕底泥體積4000 m3/d,有效深度3.75 m,停留時間2 h,單座調(diào)理池平面尺寸為L×B=4.8 m×4.6 m,共4座,并聯(lián)運行。

3.2.5.3 反應池設(shè)置反應池可以調(diào)節(jié)底泥量,有利于調(diào)理池反應的進一步進行。反應池設(shè)置兩座,池內(nèi)設(shè)潛水攪拌器,可以提高反應效率,避免底泥沉積。預留重金屬捕捉劑投加空間。干底泥量320 t·DS/d,進泥含水率92.0 %,濕底泥體積4000 m3/d,有效深度3.75 m,停留時間2 h,平面尺寸為L×B=9.5 m×6.0 m。

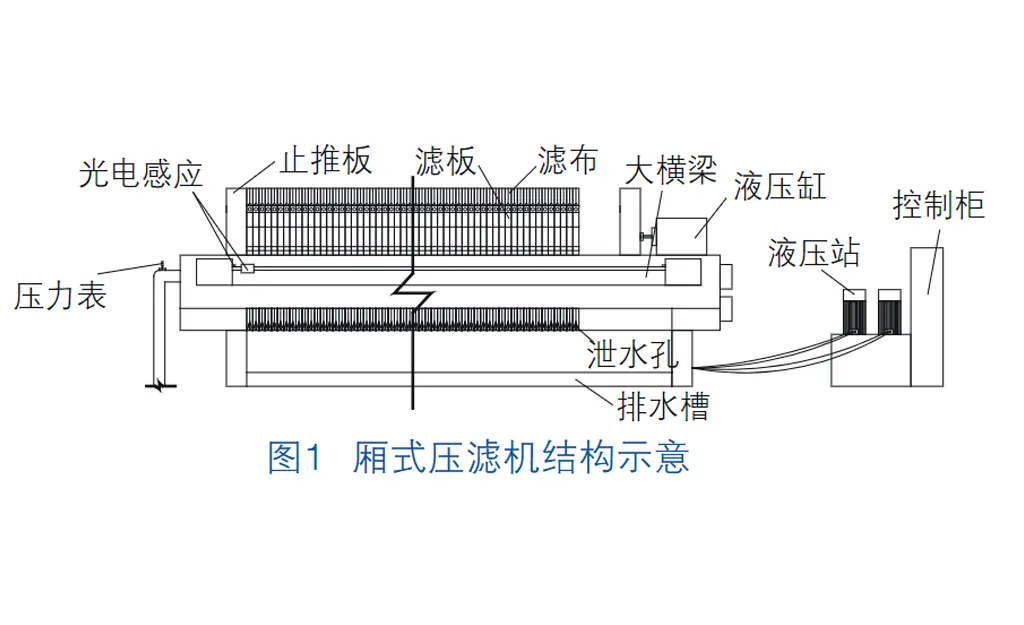

3.2.6 污泥干化系統(tǒng)通過渣漿泵將反應池內(nèi)底泥抽送至PASSAL雙隔膜壓濾機,底泥進過壓濾含水率降至40 %左右,出泥由傳送設(shè)備送至底泥堆場。PASSAL雙隔膜壓濾機、傳送設(shè)備各設(shè)置三臺,同時設(shè)置檸檬酸輸送泵,反沖洗水泵,空氣壓縮機等清洗設(shè)備清洗壓濾機。進泥含水率92.0 %,濕底泥體積4000 m3/d;出泥含水率40.0 %;單臺PASSAL雙隔膜壓濾機尺寸為L×B=17.18 m×2.88 m,H=4.98 m,共3臺,并聯(lián)運行。

3.2.7 堆場系統(tǒng)本工程設(shè)計一個泥餅堆場及一個砂堆場,泥餅堆場布置在處置廠西北側(cè),占地面積650 m2,砂堆場占地面積1245 m2。堆場采用混凝土硬化地面,具有防滲功能,廠內(nèi)堆土、堆砂應及時運往指定受納點,保證設(shè)計堆場堆高小于1.5 m,坡度小于1︰3。

3.2.8 余水處置系統(tǒng)本工程設(shè)計類型為臨時工程,余水產(chǎn)生量為8000 m3/d。余水在正常工況下經(jīng)廢水池回用于調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)泥水量,僅在發(fā)生事故、檢修等特殊情況下排入臨近市政管網(wǎng)進入污水處理廠進一步處理,余水排入市政管網(wǎng)標準為廣東省地方標準《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準執(zhí)行。根據(jù)類似工程經(jīng)驗,污泥處置工程余水中污染物主要為SS,上清液SS濃度約為40~80 mg/L,小于廣東省地方標準《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準SS限值400 mg/L,滿足排放標準。余水處置系統(tǒng)設(shè)置廢水池1座,用于回收固液分離池產(chǎn)生的余水,然后通過潛污泵輸送到預處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)泥水量,調(diào)節(jié)固液分離池出水量與回用水量之間的差額,減少廢水對處理構(gòu)筑物的沖擊負荷,同時對余水進行沉淀去除部分SS。廢水池有效容積600 m3,有效水深2 m,平面尺寸為L×B=20 m×15 m,停留時間2 h。

4 結(jié)語(1)為治理前海灣片區(qū)水質(zhì)黑臭問題,采用河道底泥環(huán)保清淤的方式消除河道的內(nèi)源污染,本工程疏浚底泥含水率高、流動性大、總量多,需處理底泥預估總量約為33萬m3,為避免對周邊環(huán)境造成二次影響,需對底泥進行“無害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化”處理處置。(2)前海灣片區(qū)河道底泥主要以弱堿性的大粒徑無機砂質(zhì)為主,重金屬含量雖高但較穩(wěn)定不易浸出,適合采用“預處理+脫水干化+外運”的集中處理方式。(3)本工程底泥預處理采用底泥調(diào)節(jié)系統(tǒng)+二級泥砂分離系統(tǒng)+絞吸船固液分離系統(tǒng),底泥脫水采用雙隔膜壓濾機械脫水工藝,具有緩沖能力強、效率高,脫水底泥物理力學參數(shù)較好、環(huán)保指標基本能滿足要求,是底泥處理處置較優(yōu)的方法之一。(4)本工程產(chǎn)生的干泥餅約8.40萬m3,泥砂分離產(chǎn)生的干凈砂清洗后資源化利用(參照《建筑用砂》(GB/T14684-2011)標準);干化后產(chǎn)生的泥餅滿足深圳市《河湖污泥處理廠產(chǎn)出物處置技術(shù)規(guī)范》(SZDB/Z 236-2017)中余土污染物控制指標III級標準與限值,運往余泥渣土受納場.

聲明:本文章版權(quán)歸原作者及原出處所有。歡迎來電咨詢、技術(shù)交流、來料實驗。

板框廂式隔膜壓濾機

板框廂式隔膜壓濾機